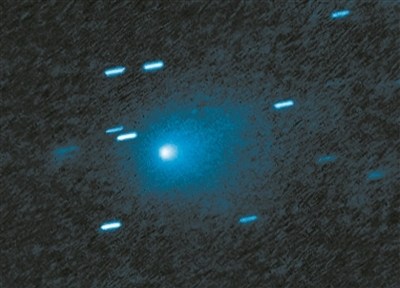

近日,我國天問一號環繞器利用高分辨率相機,成功拍攝到星際天體阿特拉斯(3I/ATLAS)的清晰影像。這是中國航天器首次實現對這類來自太陽系外的“宇宙訪客”的探測。作為人類迄今發現的第三顆進入太陽系的星際天體,3I/ATLAS的年齡或遠超太陽系,體積與質量均顯著超過此前同類天體。

天問一號環繞器高分辨率相機拍攝到的3I/ATLAS。(國家航天局供圖)

3I/ATLAS比太陽系年齡還大?它可能是外星文明派遣的“母艦”嗎?天問一號為了拍到它做了哪些“極限挑戰”?

起底太陽系第三位“闖入者”的“身世”

身份密碼:第三位星際訪客

3I/ATLAS于2025年7月1日由美國NASA資助、位于智利的ATLAS巡天望遠鏡發現。其中“ATLAS”代表它的發現者ATLAS研究團隊;字母“I”代表“星際”,說明它是來自太陽系外的天體;數字“3”表示它是第三個被確認的來自星際空間的天體。該天體沿雙曲線軌道穿越太陽系,不受太陽引力約束,是判斷其星際起源的關鍵依據。

被歸類為彗星的3I/ATLAS,昵稱“宇宙雪球”,卻擁有驚人尺寸:直徑估計在10至20千米之間,相當于美國曼哈頓島大小,甚至超過導致恐龍滅絕的小行星;最低質量約為33億噸,較前兩位星際訪客“奧陌陌”與“2I/鮑里索夫”高出千倍乃至百萬倍。其飛行速度同樣令人矚目,發現時約為每小時21萬千米,成為目前已知飛行速度最快的星際天體。

比太陽系年齡還大?

科學家推測,3I/ATLAS可能形成于銀河系中心區域的古老恒星附近,年齡估計在30億至110億年之間,有可能比太陽系年齡還老。在誕生后被拋入星際空間,歷經數百萬至數十億年的漫長漂流,才進入太陽系。它如同一部“古老的天體日記”,記錄著系外行星系統的成分、演化歷程及早期恒星歷史的珍貴信息。

與此前發現的星際天體“奧陌陌”和“2I/鮑里索夫”相比,3I/ATLAS顯得尤為“活躍”——每秒釋放約180千克塵埃,是“2I/鮑里索夫”的兩倍以上。其微弱的彗發和短尾結構,為研究星際天體物質釋放機制提供了鮮活樣本。

曾被猜測為“外星母艦”

3I/ATLAS被發現后,哈佛大學天文學家阿維?勒布提出非主流猜測,認為它可能是外星文明派遣的“母艦”,借太陽引力實施“引力彈弓”機動。這并非勒布首次發表此類觀點,2017年他曾推測“奧陌陌”為外星探測器。

哈勃望遠鏡于2025年7月21日拍攝的星際彗星3I/ATLAS的照片,當時彗星距離地球約4.46億公里。圖片來源:NASA官網

然而,科學界主流觀點一致否定該猜想:

NASA明確表示,3I/ATLAS對地球不構成威脅,幾乎所有證據均指向其為自然天體,符合已知彗星特征;

NASA太陽系小天體項目首席科學家湯姆?斯塔特勒指出,彗星作為塵埃與冰的混合物,受太陽加熱后的行為有時難以預測,出現某些異常特性實屬正常;

英國牛津大學天體物理學教授克里斯?林托特直言該理論“完全是無稽之談”,強調“毫無疑問它是一顆彗星”。

勒布本人在博客中也承認,“最簡單的假說是3I/ATLAS為一顆彗星”。其另類猜測更多意在挑戰固有認知。科學鼓勵想象,但需建立在證據基礎之上。“外星母艦”之說雖引發公眾熱議,卻缺乏實際科學支撐。

有多難拍?

人類需要提前數年做好準備

對天文學家而言,3I/ATLAS的出現是一次極為難得的研究機會。

目前人類對3I/ATLAS的了解仍較為有限,僅能初步確認其彗星屬性。精確測繪其三維形貌與物質組成,需依賴更先進的探測器實施抵近探測,但難度極高——該天體從被發現到飛出木星軌道僅需9個月,而人類深空探測器的研發與發射周期通常長達數年。

2019年歐洲航天局公布的“彗星攔截器”計劃就打算瞄準這樣的“機遇”,該任務計劃2029年發射到日地系統第二拉格朗日點附近待命。當地面望遠鏡發現星際天體或者來自遠方的原始彗星后,“彗星攔截器”將啟動快速響應軌道機動程序,對目標天體進行探測。

天問一號的“極限挑戰”:從火星軌道捕捉暗弱目標

四大觀測難題

天問一號團隊自9月初啟動觀測籌備,面臨多重嚴峻挑戰:

距離遙遠:與目標天體相距約3000萬千米,且在地球上不具備觀測條件;

速度極快:目標自身運動快(約58千米/秒);

尺寸微小:彗核直徑僅約5.6千米,難以精準捕捉;

亮度極暗:目標亮度比原設計拍攝的火星表面目標暗1萬至10萬倍。